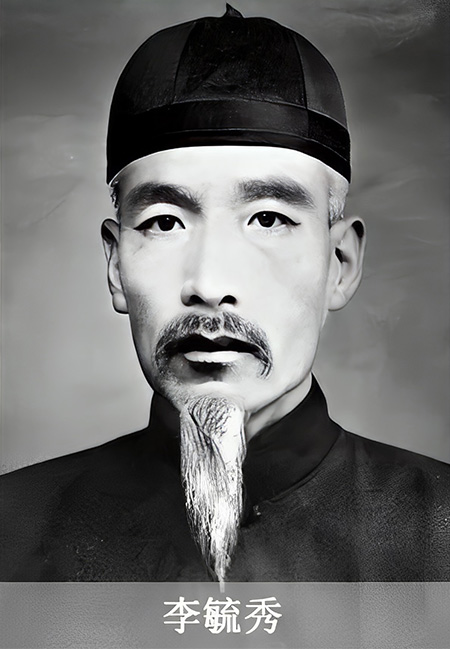

李毓秀

《弟子规》的作者是清代的李毓秀,读音是: lǐ yù xiù ![]() 。

。

李毓秀简介

李毓秀,生于公元1647年,卒于1729年,字子潜,号采三,是一位清代早期的学者和教育家。祖籍辽宁铁岭,出生地是在山东潍县,也就是现在的潍坊市寒亭区。他的一生走过了八十三载,最终于雍正年间离世。

李毓秀的生活轨迹虽平凡,却充满了淡然与豁达。他的人生故事中,少了那些波澜壮阔的传奇色彩,却多了份深沉与内敛。据史书记载,他年轻时,跟随同乡学者党冰壑学习,四处游学长达近二十年之久。然而,科举之路并未为他敞开大门,他因此放弃了追逐仕途,终身只停留在秀才的身份上,将全部的精力投入到了学问的研究之中。他深入钻研《大学》与《中庸》,并创办了敦复斋,用以讲学。他的课堂吸引了众多的学子,门外常常留下了他们求知的脚印。太平县的御史王奂,多次向他请教,对他的才学深感佩服,人们因此尊称他为李夫子。

李毓秀只考中过秀才,主要活动是教书。他根据传统对童蒙教育的要求,结合自己的教学实践,撰写了《训蒙文》。这部作品后来经过贾存仁的修订,更名为《弟子规》,流传千古。此外,他还著有《四书正伪》、《四书字类释义》、《学庸发明》、《读大学偶记》、《宋孺夫文约》、《水仙百咏》等多部作品,这些珍贵的文献如今分别收藏于山西省图书馆和北京大学图书馆,供后人学习与研究。

李毓秀在什么背景下创作了《弟子规》?

李毓秀在清朝康熙年间创作了《弟子规》。当时,统治阶层出于长久统治的目的,主动追求对传统优秀思想文化的认同。包括崇文尊孔,提倡修读四书五经,尊孔子为“大成至圣文宣先师”;大修孔庙,春秋祭孔、宣谕以孔子儒教为立国之本。在这种背景下,李毓秀根据《论语》的文义,列述弟子在家、出外、待人、接物与学习上应该恪守的守则规范,编写了《训蒙文》,也就是后来的《弟子规》。

李毓秀为什么写弟子规?

李毓秀编写《弟子规》的初衷是为了教育儿童,特别是那些处于蒙学阶段的孩子们。他根据传统对童蒙的要求,结合自己的教书实践,写成了《训蒙文》,后来经过贾存仁修订,改名《弟子规》。

《弟子规》的核心内容是以《论语·学而》篇中的“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文”为中心,列述了弟子在家、出外、待人、接物与学习上应当恪守的守则规范。李毓秀的这一作品旨在通过养成良好的生活习惯来行成一个人的良好的品格,其目的就是通过养成良好的生活习惯来行成一个人的良好的品格。

李毓秀的作品《弟子规》介绍

《弟子规》这一经典之作,原名《训蒙文》,它针对学童们的生活日常,为他们立下了行为规范。其编写灵感源于《论语》等经典之作,特别是汲取了《论语·学而篇》中的第六条:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文”的深邃内涵。这部经典被精心划分为七个科目,即孝、悌、谨、信、爱众、亲仁、学文,每一方面都深入浅出地阐释了为人处世之道。

《弟子规》全文总共八章,依次是:总叙、入则孝、出则悌、谨、信、泛爱众、亲仁、余力学文。弟子规全文共360句,1080字。

《弟子规》是一部蒙学经典,所谓“弟子”,不是一般的意义,而是指要做圣贤弟子,而“规”则是“夫”、“见”二字的合体,意思是大丈夫的见识。

在清代后期,《弟子规》已经广泛流传于社会之中,成为儿童启蒙教育的重要读本。它以平易近人的文字、三字韵的形式,深入浅出地讲解了学习的重要性、为人处世的道理以及待人接物的礼节常识,其影响力几乎可比拟《三字经》、《百家姓》、《千字文》等经典之作。

李毓秀的创作灵感来源于何处?

1. 儒家经典:作为一位儒家学者,李毓秀自然对《论语》、《大学》、《中庸》等儒家经典有深入的研究。这些经典中的思想、教诲和故事,为他创作《弟子规》提供了丰富的素材和启示。

2. 社会现实:李毓秀生活在清代,当时的社会环境和人们的道德观念对他的创作产生了深刻的影响。他通过观察和思考,将社会现实中的问题和现象融入到《弟子规》中,使得作品更加贴近人们的生活实际。

3. 教育实践:李毓秀长期从事教育工作,积累了丰富的教育经验。他在教育实践中发现,许多学生在道德修养和行为规范方面存在不足,因此希望通过创作《弟子规》来引导学生们树立正确的价值观和人生观。

4. 个人经历:李毓秀的个人经历也是其创作灵感的重要来源。他自幼家境贫寒,但凭借着坚韧不拔的毅力和对知识的渴望,最终成为一位杰出的儒家学者。他的成长经历让他深刻体会到教育的重要性,也激发了他将儒家思想传承给后世的决心。